De la liberté

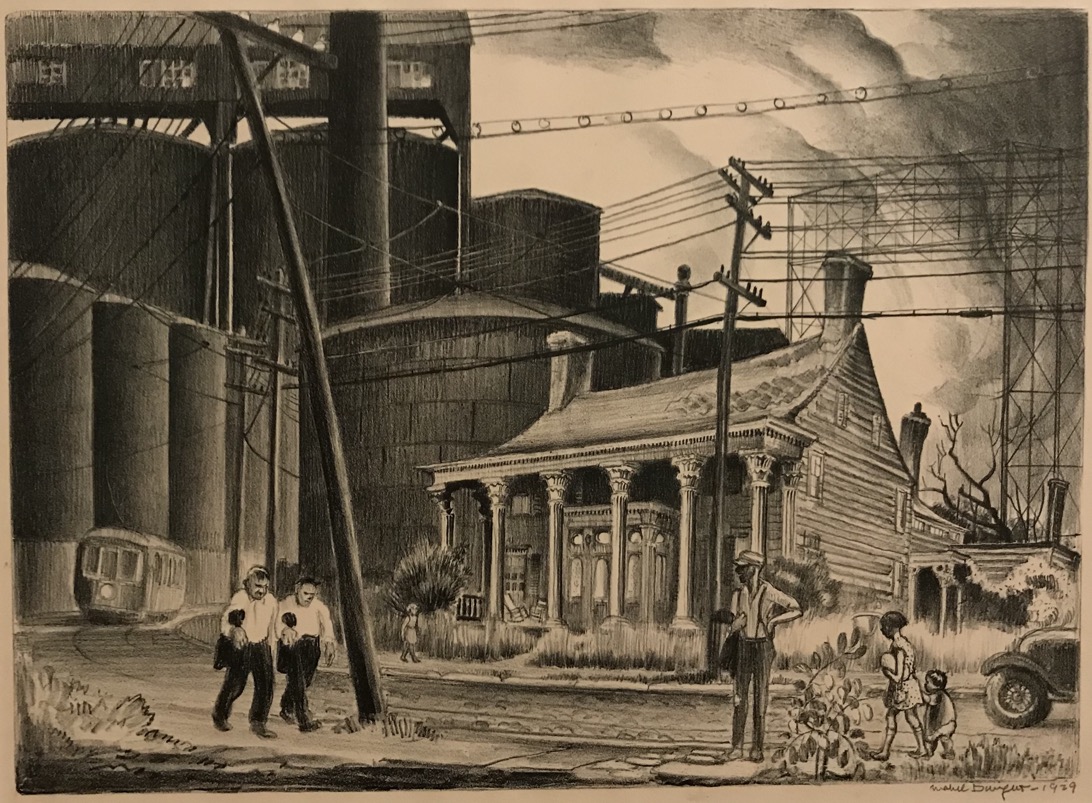

Mabel Dwight, The Survivor, Staten Island, 1929

Les États-Unis sont indissociables d'une certaine idée de la liberté. Né en 1969, à peine un mois après que les premiers humains ont marché sur la Lune, Timothy Snyder est convaincu de cette prédisposition. Cette fierté de l'émancipation et de la Déclaration de l'indépendance du 4 juillet 1776 l'a amené à s'intéresser aux totalitarismes destructeurs du XXe siècle. Enrichi de l'expérience de ses nombreux séjours en Europe, particulièrement dans sa partie centrale autrefois convoitée par les nazis et les soviétiques, il porte un regard plus critique sur son pays. De part et d'autre de l'Atlantique, deux conceptions de la liberté, en opposition, qui interrogent tant sur les valeurs que sur les perspectives de l'humanité.

Composé de vignettes, certaines rédigées dans l'Ukraine en guerre, cet essai est un encouragement à défendre les libertés et la démocratie. S'adressant avant tout à un public étasunien, ces réflexions ont une portée universelle puisqu'elles engagent l'humain dans ce qu'il a de plus profond.

[Ce] qui commence dans le cœur des étoiles finit comme la grâce au cœur de nous.

En un sens, nous savons tout cela, du moins d'une façon générale. Mais nous devons savoir que nous le savons, avoir une conscience vive de notre connaissance, pour vivre dans la vérité. Quand nous prenons conscience des harmonies vivantes qui commencent avec la gravité, nous pouvons trouver des moyens de nous libérer.p. 250–251

L'objectification de l'homme, sa réduction à une valeur économique (producteur de biens et générateur de coûts sociaux) n'est pas propre aux régimes autoritaires. Elles caractérisent également certains modèles capitalistes pour lesquels la liberté du marché compte davantage que la liberté de l'humain. Lorsque Snyder constate l'engagement des Ukrainiens à défendre leur indépendance, il prend la mesure d'une liberté mue par des perspectives d'avenir plutôt que par l'accaparement du pouvoir par une oligarchie, ainsi que Poutine paraît la concevoir.Ceux qui nous veulent non libres créent des barrières entre nous, ou nous dissuadent de bâtir les structures qui permettraient la compréhension. Quand nous nous voyons comme Leib [le corps vivant, par opposition à Körper, le cops fonctionnel] et comprenons le monde, nous voyons ce qu'il nous faudrait construire ensemble pour devenir libres.

p.50

Si l'on considère l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble, et son issue, il devient évident que le stalinisme fut en réalité l'un des systèmes politiques les plus accomplis jamais conçus – si l'on définit l'«accomplissement» uniquement en termes d'ordre et de pouvoir, en laissant de côté toute considération relative à la morale et au bien-être humain. Malgré – ou peut-être grâce à – son absence totale de compassion et son insensibilité face à la vérité, le stalinisme était incroyablement efficace pour maintenir l'ordre à une échelle gigantesque. Son barrage incessant de fake news et de théories du complot contribua à mettre au pas des centaines de millions d'individus.

Harari Yuval Noah

Nexus, p. 232

Snyder fait remonter son engagement politique à la Guerre froide et à la menace nucléaire. Le podcast Les grandes traversées : Journal de la bombe, une vie atomique, particulièrement dans son 4ème épisode, rappelle un temps où la menace de la prolifération mobilisait la jeunesse pour exiger l'abandon des arsenaux nucléaires.

Timothy Snyder se garde bien d'incriminer seulement le Président Trump. Comme Yascha Mounk, il relève les erreurs de la gauche américaine, notamment son obsession de l'égalité, qui est également une entrave à la liberté. Mais à l'instar de Russell Banks, il souligne la persistance du racisme dans la société américaine. Cent soixante ans après la promulgation du XIIIe amendement qui interdit l'esclavage, ses conséquences continuent de peser sur les Afro-Américains. Surtout, la haine que le 47e Président voue à l'État empêche, selon l'auteur, ses concitoyens de bénéficier d'infrastructures, de soins et d'éducation permettant une vraie liberté. Un comble dans ce pays qui incarne précisément la liberté !Dans les années 1970 et 1980, beaucoup de gens formés par 1968 passèrent de l'émancipation des aînés à l'idée de s'émanciper de l'Etat. Telle est l'impasse de la liberté négative, l'idée que nous sommes libres si l'État est modeste et faible. Elle délégitime l'aide aux familles dont les enfants auront besoin pour avoir une chance d'accéder à la souveraineté et à l'imprévisibilité. Cette décision de la génération de 1968 a rendu plus difficile pour ses propres enfants et petits-enfants de grandir librement.

p. 125

Site de l'éditeur

Le cours de l'histoire